近年、自然災害の規模や頻度がますます増加しており、企業活動への影響も深刻化しています。

地震、台風、豪雨など、いつ、どこで、何が起こるかわからない状況下で、企業はどのように事業継続性を確保すればよいのでしょうか。

本記事では、大災害発生時に企業が直面するリスクと、そのリスクを軽減するための対策、そして、データセンターが果たす重要な役割について解説します。

大災害は、企業に以下のような深刻な影響を与えます。

オフィスや工場の損壊、インフラの断絶により、業務が中断し、売上機会の損失や顧客からの信頼失墜につながります。

サーバーやストレージの故障、データへのアクセス不能により、貴重なデータが失われる可能性があります。

災害復旧に時間がかかり、競争力を失う可能性があります。

大災害に備え、企業が取るべき対策は多岐にわたります。

災害発生時の対応手順や復旧計画を事前に策定し、全従業員に周知徹底することが重要です。

重要なデータを定期的にバックアップし、オフサイトに保管することで、データ損失のリスクを軽減します。

耐災害性の高いデータセンターを利用したり、クラウドサービスを活用したりすることで、ITインフラの安定性を高めます。

BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)のことで、大規模災害などの非常事態が起きた時に、会社を継続できるようにするための計画のことです。

これはすべての企業経営にとって重要なことですが、特にIT関連事業やサービス・基幹システムにITを活用する企業にとっては、

これらのデータを損失することが、業務支障にとどまらず、事業そのものを続けるうえで大きな障害となることが考えられます。

そのため、BCP(事業継続計画)対策として、日頃から災害に備えた場所にバックアップをとっておくことが重要です。

バックアップを元データと同じ社内に置いていても、災害時に一緒に被害にあう可能性があります。

重要なことは、被害に遭うリスクを減らすため、安全な場所にバックアップを保管することです。

そのために造られた施設がデータセンターです。

データセンター利用による主な3つのバックアップ方法をご紹介します。

バックアップとしてデータセンター内のクラウドストレージを利用する方法です。利用者のタイミングでバックアップを行うことが出来ます。バックアップ先ストレージのデータ容量は用途に合わせて増減できます。

社内サーバーと同じ環境をデータセンターに構築する方法です。また日常的に使用する業務用データなどを社内サーバと同期させて利用することも可能です。利用データと同時にバックアップデータを更新するため、特に意識することなくバックアップを行うことが出来ます。

データセンター内に自社サーバーを置いて利用する方法です。カスタマイズ性の高いサーバーを利用したい業務・サービスに向いています。機器1台からでも利用可能で、大量台数の場合、モジュール単位で貸切にして利用することも出来ます。

大災害に備える上で、データセンターは非常に重要な役割を果たします。

データセンターにデータをバックアップすることで、災害発生時でも迅速に復旧作業を開始できます。

仮想化技術を活用することで、短時間でシステムを復旧させることができます。

データセンターを利用することで、従業員がオフィスに戻らなくても業務を継続できます。

クラウドサービスを活用することで、お客様へのサービス提供を中断することなく継続できます。

データセンターは、高度なセキュリティ対策が施されており、データ漏洩のリスクを低減できます。

サイバー攻撃からデータを保護し、企業の機密情報を守ります。

企業の通信インフラ、サーバ機器、社内ネットワーク、基幹業務システム、インターネット環境、WEBサービスなどを取り扱う上で、

データ管理と通信回線の確保は、企業にとって重要事項となります。

それらの機器を社内で運用されている場合、情報管理・運用にデータセンターを上手に活用することで、

災害対策としての事業継続対策だけでなく、日頃の業務改善、コスト削減なども図ることが出来ます。

データセンターの活用で得られる主なポイントは次のとおりです。

自社でデータセンターを構築するよりも、初期投資を大幅に抑えることができます。

データセンターの運営は、専門的な知識と経験が必要となります。データセンター事業者が提供する利用サービスでは、

専門のスタッフが24時間365日監視を行い、トラブルが発生した場合に迅速に対応します。

メインのデータセンターとして利用する場合にも、機器の電源オンオフ、ランプ確認、障害時の機器交換も対応可能な体制があれば、

距離的にすぐに駆けつけられる圏内でなくても問題ありません。

事業規模の変化に応じて、柔軟にラック数を増減できます。

サーバ機器などを安定的に稼動させるため、専用の電源、空調、故障に対応するために冗長化設備などのあらゆる専用設備を用意することで、 より安定的なシステム運用を可能にします。

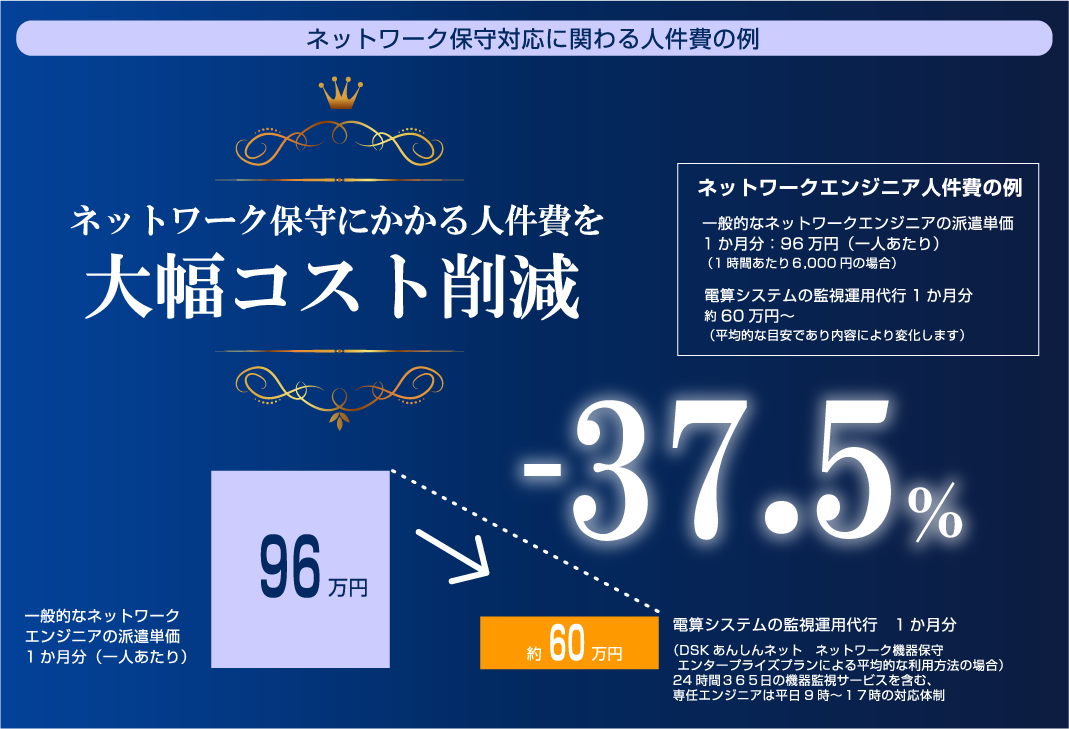

サーバーの管理・運用を専門スタッフに任せることで、コストの削減を図ることが可能です。

グリーンデータセンターと呼ばれる施設では、高い冷却効率により、省エネ・エコ対応を実現します。

物理的な高いセキュリティを確保出来ます。耐災害性の高い立地の免震設備を備えた建物に保管、

侵入検知・監視カメラ・入退管理など24時間の有人による監視体制が可能です。

ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク認証を取得する施設なら、データの取り扱いも安心です。

災害など有事の際には、連絡手段となるネットワーク回線が必要不可欠です。

しかし、一つのメイン回線のみに頼っていると、必要な際に使用できない事態となることも有り得ます。

そうならないためにも、バックアップ回線を準備しておくことが大切です。

バックアップ回線により企業インフラの整備をすることは、平常時にも回線障害や切断の際に併用して活用することができます。

バックアップ回線には、異なるキャリアによる有線回線やモバイル回線、衛星による通信回線の方法があります。

しかし、災害時には、各キャリアとも基地局が被害となるリスクがあり、モバイル回線は混雑による通信ができない状態も考えられます。

そのことから、非常時にも大容量かつ低遅延を実現する衛星による通信回線がベストソリューションであると考えます。

当社では衛星回線(Starlink Business)をワンストップで利用することが出来ます。お気軽にお問い合わせください。

大災害は、いつ、どこで、何が起こるかわからない脅威です。

企業は、事業継続性を確保するために、日頃から万全の準備を行う必要があります。

データセンターの活用は、そのための有効な手段の一つです。

今すぐ、貴社の事業継続計画を見直し、データセンターの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

データセンターを利用する際に、必ず確認しておきたい事項があります。

データセンターには、重要データの保管先として、あらゆるリスクが低いことが求められます。

海外データセンターの場合、自然災害によるリスクが低い一方、セキュリティや治安によるリスクが高まります。

日本では地震など自然災害の発生率が高いこともあり、国内データセンターは、

セキュリティや治安によるリスクが低く、自然災害によるリスクが高くなります。

その理由から、国内データセンターの災害対策を確認することは、重要です。

また、海外データセンターでは、治安や電力供給の安定さなどのインフラ状況を調べたうえで、判断する必要があります。

データセンターは、地震、津波、台風など、自然災害に対する対策が万全であることが求められます。

具体的には、以下の点が重要です。

建物の構造が地震に耐えられるよう設計されているか。

建物の揺れを抑制する装置が設置されているか。

商用電源が停止した場合でも、発電機や蓄電池によって電力を供給できるか。

災害発生時でも、別の地域にあるデータセンターにデータをバックアップできる体制が整っているか。

データセンターの利用において、サポート体制は非常に重要です。

システム障害発生時に迅速に対応できる体制が整っているか。

遠隔地からでも、システムの監視やトラブルシューティングを行えるか。

運用・保守の代行、必要に応じてエンジニアが現地に駆けつけて修理対応ができるか。

問い合わせ対応が迅速かつ丁寧に行われるか。

データセンターのネットワーク回線は、企業のビジネスに大きな影響を与えます。

必要なデータ転送速度が確保できるか。

複数の回線で接続することで、障害発生時の影響を最小限に抑えられるか。

インターネットへの接続だけでなく、他のネットワークとの接続も可能か。

データセンターは、大量の電力を消費します。

必要な電力を安定的に供給できるか。

電源系統が複数あることで、障害発生時の影響を最小限に抑えられるか。

商用電源が停止した場合でも、一定時間、電力を供給できるUPSが設置されているか。

データセンターは、機密性の高いデータを扱うため、物理的なセキュリティ対策が必須です。

厳重な入退室管理が行われているか。

24時間監視カメラによる監視体制が敷かれているか。

警備員が常駐しているか。

データのバックアップは、災害やシステム障害からデータを保護するために不可欠です。

定期的なデータバックアップが行えるか。

システムが稼働している場所とは別にバックアップデータを保管できるか。

複数の回線で接続することで、障害発生時の影響を最小限に抑えられるか。

UPSや発電機など、複数の電源バックアップシステムが設置されているか。

将来的な事業拡大に備え、拡張性も考慮する必要があります。

現在の利用状況だけでなく、将来的な拡張に十分なスペースがあるか。

将来的に増える可能性のある電力に対応できるか。

将来的に増える可能性のある通信量に対応できるか。

データセンターの利用料金は、以下の要素によって大きく変動します。

利用するラックの数

消費する電力量

利用する回線速度

提供される付帯サービス(監視サービス、ヘルプデスクなど)

各データセンターで料金体系が異なるため、複数の業者から見積もりを取って比較検討することが重要です。

これらのポイントを総合的に評価し、自社のニーズに合ったデータセンターを選択することが大切です。

さらに詳細な項目をまとめた「データセンター評価シート」を当社データセンターの費用確認と合わせて、

無料でダウンロードすることができます。データセンターの比較にお役立てください。

簡単見積り&お役立ち資料3点セット

簡単見積り&お役立ち資料3点セット

活断層が無い、強固な地盤に設置。

免震モジュールDCは

震度7クラスに対応(すべり支承)

標高250mの高台に設置

漏水検知装置

避雷導体を建物全体に設置

異キャリアによる回線冗長

(1Gbps)

受電容量 2,000KVA・電力会社の

異なる変電所から2系統で受電。

非常用発電機 24時間連続運転・

UPS N+1構成。

電力使用効率指数(PUE)は1.2以下目標

(東濃データセンター)

IT機器用に水を使わない

N2ガス消火設備

当データセンターは、東証プライムと名証プレミアに上場しております電算システムホールディングスのグループ企業である株式会社電算システムが運営しております。

データセンターの運営では、20年以上の実績があり、ISMS認証及びプライバシーマークを取得しております。

ISMS(ISO27001)、プライバシーマークの認証取得。24時間専用オペレーターによる万全の監視体制で、情報を守ります。

BCPとしての災害対策、データ保全、セキュリティ確保など、個々の企業の課題に合った解決方法をワンストップでご提供できるのが、DSKデータセンターです。

大規模災害が起きても、重要データを安全に守りたい

大規模災害が起きても、重要データを安全に守りたい 震度7対応の免震性能を備えた施設です。

震度7対応の免震性能を備えた施設です。

大規模災害を想定した地震対策をはじめ、水害対策、落雷対策、ネットワーク通信対策、停電対策、火災対策、防犯対策を施した高いセキュリティによりデータを守ります。

利用中のネットワーク回線通信費が高い

利用中のネットワーク回線通信費が高い 大幅なコスト削減の事例があります。

大幅なコスト削減の事例があります。従来の専用線やフレームリレー、広域イーサネットなどの拠点間通信に比べて、 光回線やADSLなどの安価なブロードバンド回線と安定した通信を提供する専用線を組み合わせることにより、安全な通信環境のまま、大幅なコスト削減が可能になります。

インターネット回線が遅い

インターネット回線が遅い 企業の状況に合った、最適な改善策。

企業の状況に合った、最適な改善策。ネットワークの専門家により、単に回線速度を速くするだけでなく、企業の回線状況、利用状況による原因を洗い出し、コストバランスを考えた、最適な改善案を導き出します。

サーバーの保守・管理のコスト削減

サーバーの保守・管理のコスト削減 24時間365日体制の専門オペレーター。

24時間365日体制の専門オペレーター。サーバーの管理・運用を専門スタッフに任せることで、コストの削減を図ることが可能です。

企業内の情報管理・セキュリティが心配

企業内の情報管理・セキュリティが心配 セキュリティ対策専用ツールでより便利に。

セキュリティ対策専用ツールでより便利に。

メール誤送信防止・情報漏洩対策サービス(BizSecu@Screen)、企業向けファイル共有サービス(Bizfileforce)、企業向けファイル転送サービス(BizTr@nk)、Webセキュリティ診断サービス(Biz@udit)などのセキュリティ対策専用ツールがあります。

用途にあった最適な方法を、専門コンシェルジュがお引き合わせ致します。

ITシステムは、多くの企業にとって業務を遂行するための基盤となっています。

システムが停止すると、業務が中断し、売上や生産性に大きな影響を与えます。

特に、eコマースや金融機関など、リアルタイム性が求められるサービスでは、システムの停止は致命的となる可能性があります。

サイバー攻撃は常に進化しています。

24時間365日の監視によって、不正なアクセスやデータ漏洩などのセキュリティリスクを早期に検知し、対応することができます。

システムは、常に最適な状態で稼働しているわけではありません。

負荷の変動やハードウェアの故障など、様々な要因によってパフォーマンスが低下したり、エラーが発生したりすることがあります。

24時間365日の監視によって、これらの問題を早期に発見し、対応することで、システムの安定稼働を維持することができます。

システムが安定稼働することで、ユーザーは快適にサービスを利用することができます。 ユーザー満足度の向上は、企業の評判向上や顧客の囲い込みにつながります。

簡単見積りフォームからお見積りと同時に資料請求も可能。

要件に合わせた詳しい説明や個別相談もできます。

希望によって、要件に合った社内向け提案書の取り寄せや施設見学も可能です。

データセンターの評価、比較、選定の際に便利な評価シート(※1)も活用でき

ます。

正式な申込みをします。

データセンター内の専用スペースと合わせて、回線や電力を確保します。

サーバー実装、運用を開始します。

まずは、簡単見積りで費用をご確認ください。

データセンター資料も合わせてダウンロード出来ます。データセンターの比較にお役立てください。

お客様の声を参考に、よくあるご意見をまとめました

クラウドとハウジングサービスを組み合わせたハイブリッドクラウドにより、本社とデータセンターを一つのネットワークとして統合しました。

これにより、あたかも社内のパソコンから直接データセンター内のサーバーにアクセスしているかのように、

シームレスなデータ連携が可能になりました。従来のシステム設定を変更することなく、クラウドへの移行を完了できたため、

業務への影響を最小限に抑えることができました。

サーバーの老朽化に伴い、クラウドへの移行を検討していましたが、初期費用が大きな負担となっていました。

そこで、サーバーの購入や設置、ネットワーク環境の構築といった主な部分を、電算システムに一括して委託するサービスを利用することにしました。

このサービスでは、利用期間に応じた定額料金で、サーバーの利用や管理が可能であるため、初期投資を抑え、予算内でクラウド環境を構築することができました。

また、サーバーの購入に伴う資産管理や減価償却などの手間も省けるというメリットもありました。

今後、発生が予測される大規模地震に対する対策が十分に講じられており、高い安全性を感じました。

さらに、要望や変更にも迅速に対応していただき、安心して業務を進めることができました。

特定のメーカーに縛られない独立系データセンターとのことで、新しいサービスの導入にも柔軟に対応していただき、非常に助かっています。

他のデータセンターで断られたカスタマイズにも対応できる点も高く評価しています。

サーバーを設置するスペースのサイズや、ご希望のサービス内容によって料金は変動いたします。

例えば、標準的なサイズのサーバーラックをご利用の場合の料金表はご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。お見積もりは無料で行っております。

より小さなスペースをご希望の場合は、お客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案いたします。導入後も、万全なサポート体制を整えております。

データセンター利用のハウジングサービスの場合、基本的には最低利用期間として1年間とさせていただいております。

その他、ご利用サービスやプランによりましては、期間が異なることがございます。

インターネット回線の開通から、貴社の環境に最適なルーターやネットワーク機器の選定、設置、設定まで、ワンストップでご対応いたします。

専門スタッフがお客様のご要望に合わせて、最適なネットワーク環境を構築します。

万が一、トラブルが発生した場合も、当社が一括して対応いたしますので、お客様は安心してご利用いただけます。

機器の設置は、お客様ご自身で行っていただくのが一般的ですが、ご希望に応じて、弊社で設置作業を行うことも可能です。

サーバーを自社で管理したい場合、クラウドサービスを活用したい場合など、お客様のビジネスに最適なIT環境を構築いたします。

例えば、社内にサーバーを設置する「オンプレミス」環境、自社でカスタマイズできる「プライベートクラウド」、

コストを抑えたい場合に最適な「パブリッククラウド」など、お客様のニーズに合わせて最適な組み合わせをご提案できます。

当社では、お客様のご利用状況やご予算に合わせて、最適なインターネット回線や機器をご提案いたします。

特定の業者に限定されることなく、多様な選択肢の中からお客様にご満足いただけるサービスをご提供します。

例えば、高速インターネット接続をご希望の場合には、高速光回線など、様々なオプションをご用意しております。

簡単見積り&お役立ち資料3点セット

簡単見積り&お役立ち資料3点セットフォームから簡単に要件内容を入力、1分で登録完了。無料見積りで他社データセンターと比較してください。

データセンター活用ガイド 完全版

データセンター活用ガイド 完全版サーバーを置くだけではない!「データセンターの活用方法がわかる!完全版」の冊子です。

データセンター評価シート 必須チェック項目30

データセンター評価シート 必須チェック項目30データセンターの選定にお役立てください。

T-IDC データセンター資料

T-IDC データセンター資料電算システムが運営する東濃データセンターと大垣データセンターの資料です。

セキュリティ診断 無料チケット

セキュリティ診断 無料チケット【毎月先着10社限り】

セキュリティ診断 無料チケットをプレゼント(当社通常価格10万円相当の簡易脆弱性診断)

(本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください)

※ご入力いただきましたご連絡先は、お問い合わせの回答及びご許可をいただいた方への連絡以外には利用いたしません。

まずは、費用確認とデータセンター資料を収集し、

各データセンターを評価・比較して、選定しましょう。

データセンター活用・課題の解決方法など、個々の企業・地域・運用状況により様々ですが、災害対策としても、通信回線・業務改善にとっても、早期に対策を施すことで、メリットはより大きくなります。

災害対策としてのデータ管理が心配だったり、企業の通信費が高い、インターネット回線速度が遅く感じる、サーバーの保守・管理のコスト削減をしたい、企業内の情報管理・セキュリティが心配、など思い当たる場合は、まずは改善・見直し方法を一度、専門家に相談してみましょう。相談は無料で受けることができます。

個別のお困りごと等、ささいなことでも、

お気軽にご相談ください。

(2024年11月20日現在)